製造業

製造業

手間を惜しまず、妥協のない革製品を作り続ける。 株式会社いたがき

1982年に創業。

情熱ある職人たちが集まる本社・本店

国道38号沿い、緑あふれる中に現れる「鞄 いたがき」の社屋。周囲の景観にマッチする丸みを帯びた建物は、ソーラーウォールの太陽熱を利用した暖房設備や屋上緑化など、環境に配慮した造りになっています。木製の自動ドアから中に入ると、本店ショールームがあり、さまざまな革製品が並べられています。その奥には、外の緑を眺めながらコーヒーを楽しめるカフェもあります。

-

イチ押しのアイテムがそろうショールーム。見ていると全部欲しくなるね!

-

社屋1階のカフェスペース。おしゃれです!

1982年、職人であった故・板垣英三氏が赤平で創業した同社。現在、この赤平の本店のほか、全国5カ所に直営店を構えています。いいものを長く使いたいという本物志向の人たちに支持され、同社を代表する「鞍シリーズ」をはじめ、タンニンなめしの革を用いた製品には、職人たちの技と情熱が詰まっています。

素材調達から製造、販売、修理まで一貫して取り組む姿勢や、手間を惜しまないモノづくりへのこだわりは、創業時から変わりません。そんな同社では、職人の技やこれまで守り続けてきたものを次世代に継承する一方で、「LLC」(リトルレザークラブの略)と呼ばれる若いスタッフがデザインからサンプル作り、そして製品づくりまでを手掛けるも場も設けています。中にはそこから生まれたものが実際にいたがきの商品として製造販売されたこともあるとか。

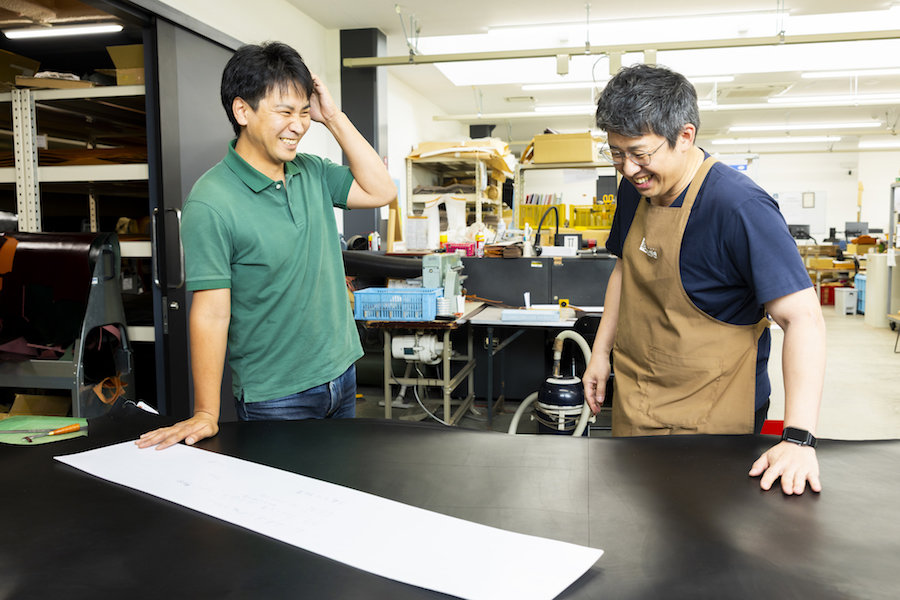

今回は同社に勤務する2人の若手スタッフに話を聞きました。

「いたがきに就職してよかった」と語る、大島さん。

革のパーツが組み立てられる

手仕事に魅力を感じて入社

まずは製造部の縫製課に勤務する大島奈美さんです。赤平の隣、滝川市出身の大島さんは、高校を卒業後いたがきに就職。今年で9年目になります。

「子どものころから手先が割と器用で、手芸などが得意でした。高校のときは美術部に所属。製造やモノづくりの仕事に就きたいと考えていて、いたがきを見学した際、

手仕事がとても魅力的に感じました。裁断されたバラバラの革のパーツが、順番に組み立てられて鞄になっていくのを見て感動。自分もやってみたいと思い、入社を決めました」

大島さんは製造部の縫製課に配属となります。製造部には縫製課と裁断課があり、革を裁断してパーツを用意するのが裁断課で、その裁断したものを組み立てて形に仕上げていくのが縫製課です。

糊付け、糸処理、けがき、コバ仕上げといった下仕事の基本工程からスタート。「最初はうまくできないこともありましたが、先輩たちにコツを教えてもらうなどして、なんとかできるようになりました」とニッコリ。「コツコツ続けていたらそれができるようになっていて、自分で成長を感じられるのがこの仕事の面白さのひとつ」とも。

特に難しいとされる「ミシン縫い」の工程。職人の技にみとれてしまいます。

職場の雰囲気については、「縫製課は女性が多く、仕事中は集中しているので静か。でも、基本的に和気あいあいとした雰囲気で居心地がいいです。皆さん優しいですし」と話します。

大島さんは、5年ほど前から、決まったものを組み立てるだけでなく、干支をモチーフにした小銭入れをデザインから任されています。「デザインからサンプルを作るところまで自分で手掛けます。もちろん生みの苦しみもあって、大変ではありますが、モノづくりの面白さを実感できます」。現在は、次の午年の馬のモチーフを考え中だそう。

これからのことを伺うと、「今は鞄を作る班にいるのですが、ゆくゆくはほかの小物なども作れるようになりたいと思っています。とにかく目の前のことを一生懸命やって、技術をしっかり身に着け、班長レベルの先輩たちのように最終的には何でもできるようになりたいです」と教えてくれました。

「自然に囲まれて働くのはとっても気持ちがいい!」と語る、製造部裁断課の山澤さん。

タンニンなめし革を無駄にせず

裁断するのが腕の見せ所

次に話を伺ったのは、製造部裁断課の山澤久治さんです。奈良県出身の山澤さんは、赤平にいる友人に誘われて北海道へ。たまたま求人誌を見ていた際、いたがきの求人を見つけたのが入社のきっかけでした。

入社が決まり、配属されたのは裁断課。革製品の原材料であるタンニンなめし革を、主に機械を使って商品のパーツに合わせて切り出していくのが仕事です。

革製品に用いられる革は、もともとは動物の表皮。皮をそのままにしていると腐敗してしまうため、それを防ぐために「なめし」という加工を施します。なめす方法は大きくわけて2つ。いたがきがこだわっている「タンニンなめし」と、化学薬品を用いた「クロームなめし」です。タンニンなめしは、太古の時代から用いられてきた技術で、植物から抽出したタンニン(渋)を、時間をかけて浸透させていくもの。いたがきでは、創業時から人にも環境にも優しいこのタンニンなめしの革を使い続けています。

決められた鞄のパーツを1枚の革から何セット取れるか、いかに無駄を出さずに裁断していくかが、裁断課のスタッフの腕の見せどころ。

「革も多少の傷があったり、牛の部位(位置)によって柔らかさが微妙に異なったりもするため、それらも考えながら、パズルのような感覚で裁断します。やっぱり上手にパーツが取れたらうれしいし、傷を隠すような形でうまく裁断できれば、それもまた楽しい。品質を落とさず、革を無駄にしないで裁断することを常に考えながら仕事にあたっています」

去年の1月に裁断の作業場が入っている裁断棟の建物が新しくなり、作業場がかなり広くなって作業がしやすくなったそう。「エアコンもついて、快適です」と話します。すぐ横には革を保管する大きな倉庫も完備。

山澤さんは、革に関する知識をつけ、裁断ももっとうまくなりたいと意欲的です。革に関する講習会に参加し、レザーソムリエという資格も取得したそう。

「勉強がしたいとか、こういうことをしてみたいと言えば、まずはやってごらんとチャンスを与えてくれる会社なのがありがたいですね。裁断はやればやるほど、経験値が上がっていくので、目に見えて成長を実感しやすいと思います。だからこそ、現場での経験値プラス知識も増やし、より無駄のない裁断ができる人材になりたいです」と、最後にこれからの目標を教えてくれました。

-

革に穴をあける道具だって!

-

いたがきの商品はすべて手作り!

やさしい人柄の板垣会長

感謝の声をいただく修理のシゴト

和気あいあいの職場です

長く働けることも魅力です

原料のタンニンのなめし革

製造部

丸山 実樹代さん

もの作りの心と根気が大切なシゴト。

当社は、皮革製品工房として、企画から製造、販売まですべて自社内で取り組んでいます。その主軸となるのが製造部。ここには現在18歳から70歳まで、約40名のスタッフが在籍し、バッグや財布など200種類を超える製品作りに取り組んでいます。この仕事に必要な資格はありません。未経験でも手先が器用じゃなくても大丈夫。大切なのは、「いい製品を作りたい」という気持ちと途中で投げ出さない「根気」ですね。

以前は女性が多い職場でしたが、最近は男性も入社するように。またここで経験を積み、同じ赤平で独立した人もいます。アットホームな職場も魅力ですよ。

募集中の求人情報

| 株式会社いたがき | |

|---|---|

| 住所 | 北海道赤平市幌岡町113番地 |

| 電話 | 0125-32-0525 |

| URL | http://www.itagaki.co.jp/ |

| 代表者 | 板垣 江美 |

| 創業年月日 | 1982年10月 |

| 資本金 | 2,500万円 |

| 従業員数 | 88名 |

| 事業内容 | 皮革製品 企画・製造・販売(札幌・千歳・東京・京都・愛知) |

【2025年07月01日更新】